パート4は、アメリカ第49番目の州「最後のフロンティア」アラスカ、アメリカの自然保護政策の歴史の結果、そして原生自然保護の国際動向といった、また新たな課題を突きつけられるパートとなります。

おかげさまで、読破し終えた勢いそのままに、長大な所感も付け足しちゃいましたので、最後まで読み切った方はお楽しみに。

目次

第14章 アラスカ

第15章 勝利という皮肉

第16章 国際的展望

パート4を読んで(ロングバーション)

第14章 アラスカ

アメリカの中でもダントツ行ってみてい土地アラスカでございます。いつも飛行機から見下ろすアラスカは、アメリカ本土?とはスケールの違う地形の迫力にいつも圧倒されています。また、同じモンゴロイドのイヌイットにもシンパシーですよね。

1867年にロシアから買収した時は「巨大な冷蔵」を買いやがったなんて、政府が叩かれたそうですが、その後19世紀末のゴールドラッシュや、現在では対ロの軍事拠点として、そしてアメリカの保存の歴史の完成形としても、買ってよかったなあって地域となっております。

アラスカが州に昇格したのは1958年ですが、この時点では先住民と州、連邦政府との土地の配分が決定しておらず州としての体裁はまだまだ整っていなかったそうです。それがやっと決定らしき方向性が示せたのが1971年の「アラスカ先住民土地請求権法(Alaska Native Claim Settlement Act)」でしたが、この法律が、自然保護の観点からはザルで、最終的に決着を見たのが1980年の「アラスカ国家利益土地保全法(Alaska National Interest Lands Conservation Act)」ということでした。

この章では、それ以前のアラスカについても書かれていましたが、ウィルダネスを考える上では、この1971年のANCSAと1980年のANILCAの10年間の戦いについてまとめたいと思います。

アラスカの原生自然保護の議論は、アメリカ本土が経験したものとの質的に異なるとナッシュ(この本の作者)は考えました。それが以下の4点からです。

1.環境

アラスカの自然そのものの厳しさが、開発から逃れるための最大の防衛であり、法的保護など必要としないということです。アラスカは狩猟の宝庫とされているますが、それは魚や獣が多いのではなくて、人が住めないからであり、相対的に野生動物が多いのだと。

2.技術

一方で、アメリカの西部開拓は、技術的な制約により、約100年の時間を要しましたが、アラスカが最後のフロンティアとなった時には、飛行機輸送や、大規模建設技術などの進歩により、100年かかったことが、10年でできてしまうということです。

3.先住民

アメリカ西部開拓の歴史は、先住民インディアンの虐殺の負の歴史でもありました。アラスカの先住民イヌイットの権利の保護は、アメリカの開拓の歴史の反省であり、新たなスキームが必要となりました。

4.原生自然保護

アラスカが州になった1959年から、1971年ANCSA、1980年ANILCAまでの20年間は、アメリカで自然保護の思想が最も成熟した時であり、必然的に最後のフロンティア(=原生自然)の保護に環境主義者だけではなく国民の注目は集まりました。

1971年「アラスカ先住民土地請求権法」は、開拓の歴史の反省の最大限の表れであり、先住民に土地の選択的所有権を与えるというものでした。ただ、当然のことながら、先住民(外部からの非先住民も含め)は、生活様式を変えたくないという人だけではなく、アラスカの持つ森林、鉱物、漁業などの潜在的な資源から生まれる経済的利益を望む人もいるわけで、彼らが功利的に選択する土地が、原生自然としての保護対象となる土地ではないとは限らないという問題を残してしまいました。また先住民にはそもそも原生自然(=開発から逃れた土地)という概念すらありません(日本人もどちらかというとこんな感じ)。

この法律により、先住民は株式会社方式により、地下資源、森林資源、水産資源、観光資源の眠る土地を占有しようとしました。

一方、連邦政府も、自然保護に値する土地は連邦政府が保有できるという条文をANCSAに盛り込むことにより、先住民との間に土地所有の軋轢が生まれました。

さらに、政府の自然保護政策に不満を持つ保存主義者は、カリブーなどの大移動する野生生物を保護するために、政府の保護区を分断する政策に反発し、アラスカに「完全なる生態系の保存」を望みました。

この論争を機に、国内の原生自然保護5大団体である「原始自然協会」「シエラ・クラブ」「オーデュボン協会」「地球の友」「国立公園・自然保護協会」は、アラスカの自然保護のために協力し、世界最大の自然保護市民団体「アラスカ連合」を設立し、保護区を超えたウィルダネスエリアの拡大を求めました。

まさに、正義vs正義vs正義の3すくみバトル

その決着として、1980年アラスカ国家利益土地保全法が制定され、連邦の所有する国立公園、国立野生動物保護区、国立野生景勝河川、国立記念物、国有林、つまりこれらが国家利益土地(National Interest Lands)というわけですが、州の28%(日本よりちょっと大きい面積)がこれらの保護区なりました。単一の法律としては世界最大であり、本土と合わせると、アメリカの保護区の面積は一気に2倍になりました。

また、それぞれの保護区の中に、いっさいの開発を禁止する総面積5,324万エーカー(約本州)のウィルダネスエリアが定められ、保存主義者との間にも一応の決着を見ました。

ところが、それでも、まだこの問題はおさまりません。第4局として、最後までこの法律に抵抗したアラスカ州知事のジェイ・ハモンドは、アラスカの自然を、アラスカ人の自治に任せられないと言わんばかりの、連邦の政策や、本土の保存主義者に不満でした。彼は開発は、アラスカ人にとって死活問題であり、アラスカ人は原生自然の保全と開発のとのバランスをとって生きてきたという自負がありました。彼は国が線引きして「はい、おしまい」よりも、州が国と同等の立場となり、アラスカの未来のために協働していくことを望みました。

また、この時はすでに、本土から多くの白人が、アラスカの奥地に居住していました。彼らは、規制や論争だらけのアメリカの自然保護や、保護区の喧騒から逃れるために、アラスカに自由を求め移住しました。そこに、またアメリカの自然保護のシバリを受けることに、抵抗を示しました。

本書は、この4すくみ状態を示し、終わっていました。原生自然をめぐる論争に、決着はないという結論かのように。確かに、どの立場も言っていることは一理ありますものね。ただ、当の原生自然は人間のこのコンフリクトをどのように見ているのかなあとふと思います。人間のやることだからしょうがないとでも思っているのでしょうか?

アラスカの土地利用のルールが法的に決まったことにより、アラスカは世界中のアウトドア愛好家の憧れの土地となりました。記録によると、ANCSAが制定された1971年のマッキンリー国立公園来場者の統計は5500人でしたが、現在のデナリ国立公園(旧マッキンリー国立公園)には、年間42万人だそうです。ちなみにアラスカ州の人口は68万人。

同じように、世界遺産登録前の屋久島は本当に太古のオーラがありましたが、今では縄文杉は柵の中の見せ物。人に会わないのが難しい。

一方、我らが栗駒山は、深田久弥の百名山に選ばれなかったおかげで、開発からも保護からも忘れられ、昔も今も変わらず深いブナの森。人に会うのが難しい。

人間が100年かけて作り上げてきた自然保護のシステムが本当に正しかったのかどうか、アラスカが答えを出してくれるのをもう少し見守りたいと思います。

第15章 勝利という皮肉

イエローストーン・グリズリー

イエローストーン・オールドフェイスフル

ヨセミテ・ハーフドーム

うぉー、ここはまさにアラスカの章を読んで、感じたことの歴史的真実ですね。

アメリカのフロンティアからの歴史や、自然保護政策により、アメリカ国民は原生自然の価値に関心を寄せるようになりました。それを後押しする4つの出来事を、「森林の蹂躙(じゅうりん)」の中でコリン・フィッチャーは次のように述べています。

一つ目は、思想改革。原生自然が、知識階級の自然保護運動から、レクリエーションの場として一般市民に浸透したことです。1970年代には、大衆向けのアウトドア雑誌が創刊され、原生自然は保護対象ではなく、余暇対象となりました。

2つ目は、装備革命。大戦後の技術革新により、プラスチック、ナイロン、アルミニウムが加工しやすくなり、アウトドア用品が、劇的にコンパクトで、軽く、高性能で安価になりました。

3つ目は、輸送革命です。戦前は、原生自然の旅よりも、原生自然へのアプローチの方が時間がかかりました。その後、ハイウェイの整備、航空網の発達により、週末だけ足を伸ばすことも可能になりました。

4つ目は、情報革命。かつて原生自然は、それこそ未開の地であり、素人を寄せ付けぬ土地でありましたが、ガイドブック、地図の整備により、初めての人にも手取り足取り情報を伝えてくれるようになりました。

この辺りは、IT時代、大量消費時代の今日の日本のアウトドアブームにも共通しますね。

とある報告によれば、原始自然のほとんど残っていないニューハンプシャー(東部)のホワイト山では、1940年代と比べ、1970年代はむしろ、人との遭遇率が減少していました。一方原生自然の残る(とされている)カリフォルニアのホイットニー山では、1970年代は人のいない1ヤード(約1メートル)四方の土地を見つけることができないほど、混み合っていたそうです(誇張した例えだと思いますが)。

1916年の国立公園局法は、「自然の保存」と「レクリエーションの促進」の両方を掲げていましたが、初期は人間中心のレクリエーションの促進に明らかに傾いていました。公園の奥深くまで道路が伸び、ホテル、トレイル、観光施設などが次々と建設されました。

保存主義者は、国立公園の予想以上の人気に直面し、その解決策として、「環境収容力」という概念を打ち出しました。生物学者のローウェル・サムナーは、1)生物的環境収容力、2)物理的環境収容力、3)心理的環境収容力の概念を提唱し、オーバーユースによる原生自然へのダメージに歯止めをかけようとしました。

その結果、アメリカの原生自然は、1つ目の脅威である開発、2つ目の脅威である人気(オーバーユース)、そして3つ目の脅威とも言える規制(入場制限)という道を選択することなります。

例えば、グランドキャニオンの谷底を流れるコロラド川のラフティングは、当時から大人気のアクティビティで、21社の商業ラフティング会社が入っていました。ここに利用者制限がかかることにより、ラフティング会社の間で数年先まで人数配分の取り合いが起こりました。その結果、一般の愛好者が自分でコロラド川を楽しむには8年待たなければならいということが起こりました。

かつての保全と保存のバトルは、人間中心主義か生命中心主義かの議論に置き換わり、再び再燃しました。

1972年、イエローストーン設立100周年の報告書では、この2つの永遠のジレンマに終止符を打つために、次のように述べられています。

「原生自然は、野生のまま、野生を楽しめる人のために保存すべきだ。次の100年において、原始性を好むハイカー、キャンパーのために、自動車、ホテル、レストランは段階的に廃止にすべきである」と。

この声明により、生命中心主義を維持しつつ、限られた人にとっての人間中心主義も残したと言えますが、一度作ってしまったものがある以上、原生に戻ることはありません。

原生自然は、保護され始めた時から、それは原生自然の死、もしくは死期が宣告された延命状態なのかもしれませんね。

人間が治療をすればするほど、自然は死期を早めます。この自然を治癒するのは、自然の力以外にはないのかもしませんね。

第16章 国際的展望

いよいよ最終章です。いやー長かった。初期の超越主義から始まって、人間中心主義と生命中心主義のジレンマまで、一気に原生自然に関する思想をレビューし、なんかなさらに混沌としてきてしまいましたが。

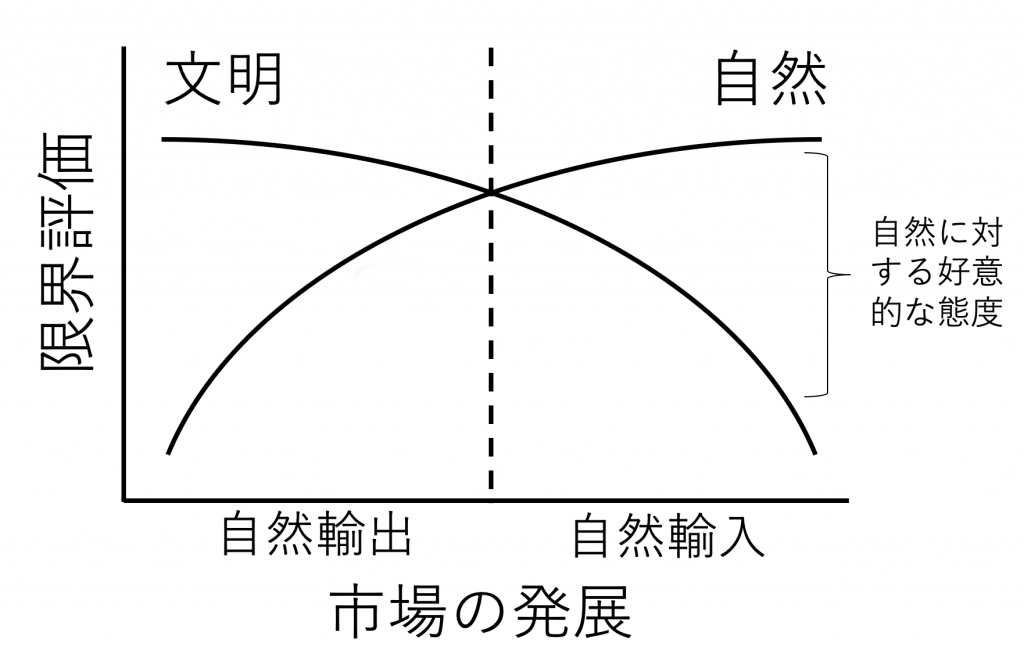

最終章の国際動向を理解するために、また新しい概念が出てきました。それが経済学の「限界評価(marginal evaluation)」を応用した自然輸出と自然輸入という概念です。

縦軸が特定の市場(地域、国)が、特定の商品(今回の場合は文明と自然)に付与する価値(=限界評価)です。横軸が、市場の発展(今回は地域、国の発展)です。

文明に求める価値が、自然に求める価値よりも高い場合、もしくは自然が文明の発展を脅かしている状態では、その地域は自然の輸出国となります。例えばフロンティア時代のアメリカは、ヨーロッパ人の自然への欲求を満たす格好の地域でした。

一方で、自然を求める価値の方が上回った時、もしくは文明が自然を脅かすようになった時、その地域、国は自然輸入国となります。つまり、今日の世界中どこに行ってもアメリカ人の観光客がいますよね。

そして、文明の脅威と自然の希少性の間が開けば開くほど、人々の自然への好意的な態度が向上します。なるほど、現在のIT社会での自然回帰の関係みたいですね。

1890年代にアメリカのフロンティアが終わったと言われています。それまでにヨーロッパ人やアメリカ東部の人に自然を輸出し尽くしていた西部が、いよいよ自然輸入地域となる時が来たのです。

エピソードとして、またまた登場ハンティング大好きのルーズベルトですが、かつて、6000-7500万頭とも言われていたバッファローは、この時数百頭に減少していました。1週間バッファローを探しつづて、やっと1頭の孤独なバッファローを見つけたときに、ルーズベルトは、狩猟をやめ、バッファローの保護に目を向けたそうです。やっぱ、どっかぬけていて、憎めない人。

フロンティアを使い果たしたアメリカが、次に目指したフロンティがアフリカでした。1909年、ルーズベルトが引退後に行ったアフリカのサファリにより(懲りない人)、アメリカ人の興味は「征服すべき新たなフロンティア」に注がれました。彼は、仕留めた動物を剥製にしてスミソニアン博物館などに寄贈するなど、アメリカ人のアフリカ熱に油を注ぎました。1913年にアフリカを舞台にした「ターザン」がアメリカで爆発的な人気を集めた時代背景でもあります。

一方で、彼は、アメリカでの失敗の経験から、アフリカの野生動物を保護しなけらばならないという認識にも立っていました(この辺りが世界最大の二酸化炭素排出国でもあり、環境保護推進国でもある不思議なメンタリティ)。また、当時国立公園という成功を収めたアメリカがアフリカに目を向けたことも、アフリカが決定的なダメージを受ける前に、自然保護のシステムが成立するという幸運にもつながりました。

アメリカよりも前にアフリカを植民地にしていたヨーロッパ諸国はアフリカの最大の自然輸入国でした。1900年には、ヨーロッパ7カ国でアフリカの自然保護に関する条約に署名していましたが、政治、商業至上主義の前に無効化され、ヨーロッパは、アフリカの自然保護の主役にはなれませんでした。

南アフリカで狩猟保護区の管理をしていたジェームス・スティーブンは、アメリカの国立公園を目標とし、アフリカで初めてクルーガー国立公園の設立に尽力し、1926年にその夢がかないました。

また、ルーズベルトの翌年にアフリカに渡ったアメリカ人、カール・アキリーはコンゴのゴリラを守るために、主権国であったデンマークを説得し、アルバート国立公園を1925年に、設立させました。

原生自然の破壊の歴史と反省を持つアメリカと、原生自然の破壊を忘れ去っているヨーロッパの植民地であったアフリカがで会うことにより、アメリカが100年かけた成果をアフリカは即座に手に入れる奇跡が起きたのです(よくわかりませんがルーズベルトあっぱれか)。

1933年、アフリカに植民地を持つヨーロッパの国々は、アフリカの主権を誇示するためにアフリカの自然保護のための条約を作りましたが、自然保護の実績も乏しく、二度の大戦がヨーロッパを分断し、この条約もまたまた効力はなくなりました。

その間、アメリカは1940年に、南北アメリカからなる「全米州連合」を結成し、アメリカの自然保護システムを中南米各国に輸出しました。

そして、戦後「国際連合」が誕生し、世界は地球規模で自然保護についても議論する環境が整うころには、全米州連合で成功を収めていたアメリカは、世界の自然保護のリーダーになるべくしてなったのです。

1947年には国際自然保護連合(International Union for the Conservation of the Nature and Natural Resource: IUCN)が設立され、1958年には「国連国立公園・同等の保護区リスト」を作成し、1966年には、ご存じ「レッドデーターブック」を発表した。しかしながら、これらは主権国家に対して強制力を持っていない、いわば間接的な努力でした。

そして、1970年代になり、いよいよ国立公園のシステムを国際化するアイディアが生まれました。シエラ・クラブは。「地球国際公園」を、地球の友は、「地球国立公園」の可能性について、議論を開始しました。1971年には、「野生生物保存インターナショナル」は、ザンビア政府の野生生物の保護を国際的な管理下におく契約を結びました。そして、1970年には「国連人間・生物圏計画」がユネスコの主導のもと動き出し、環境教育でお馴染みの1972年6月のストックホルム国際人間環境会議で、この計画が支持されました。

同年9月、イエローストーン100周年を記念した国際会議がワイオミング州で開かれました。この会議では、ストックホルム会議の熱量がそのまま、「世界公園」という概念が最大の話題となりました。そして、この会議で、「南極条約に批准する国々は、南極大陸とその周辺の海洋を世界初の世界公園として設立する議論を開始する」ことが議決されました。これは、世界公園に向けて具体的な決定としては世界初のものとなりました。

そして、同年年11月にユネスコは、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」通称「世界遺産条約」の草稿を書き上げ、1973年には、アメリカが第一の批准国となりました。現在では、ウィキの情報によると、批准国は193カ国。世界遺産の総数は1121件、文化遺産は869件、自然遺産は213件、複合遺産は39件。世界史上最も成功した条約と言われています。

一方で、世界遺産条約は「世界共通の宝」の管理は、ストックフォルム会議で決定した通り、主権国家に委ねられているという課題を残したままとなっています。人間中心主義の舵を取るのか、生命中心主義の舵を取るのかは、その折衷案となるのか、主権国家に決定する権利があり、国際社会はその権利を尊重しなければなりません。

この長大な論文は、原生自然の永遠のジレンマである課題を示し終わりとなっています。あたかも、原生自然を人が保護することが本当に良いのかといったテーゼを突きつけたかのように。

パート4を読んで

自然保護の功罪

日本には、4つの自然遺産があります。知床、白神、小笠原、屋久島。そして、愛すべき西表もまもなくでしょう。

知床では、ヒグマが観光客慣れして、人に近づきすぎることにより駆除されています。白神ではマタギの仕事は今ではツアーガイドです。小笠原は行ったことがないですが、週に一便という輸送の制限で、ある程度外発的に入場制限ができているのかもしれません。屋久島ではかつての「神」を感じるのは困難となりました。西表はイリオモテヤマネコの生息地のど真ん中まで車道を引っ張り観察施設を建設する計画があるそうです。

海外の世界遺産も何箇所か行きました。石灰棚で有名なトルコのパムッカレは、それ自体は素晴らしかったのですが、パムッカレ周辺の無秩序な観光施設や、観光客の質の低さに、その美しさも色あせてしまいました。そして私自身もそのうちの一人に見られているのだろうと。

メディア

リアル

自然の回復力

一方、手前味噌かもしれませんが、花山と栗駒の自然は、大学2年生の時に初めて訪れた1989年と何も変わらず、ずっと私の心を躍らせてくれます。

2008年の岩手・宮城内陸地震で、キャンプ場の横を流れる白沢(しらさわ)は、壊滅的な打撃を受けました。山地崩壊により、いくつも土砂ダムができて、到底子供たちの遊べる場所ではなくなりました。土砂と倒木が沢をふさぎ、その上の土砂ダムに堆積した落ち葉は腐り、ヘドロのようになっていました。

同じく、温湯(ぬるゆ)温泉、湯の倉温泉と有名な温泉が隣接し、登山でもよく使っていた河原小屋沢も地震の直撃を受けました。ただ、こちらは国道から近かったのか、かつての温泉地だったからか、地震直後から護岸工事が入り、河原はトラックが通るために踏み固めら、10年以上たった今でも、工事が続き、地獄絵巻が展開されています。

一方、キャンプ場の横の白沢は、毎年何度かある大雨で、土砂ダムは徐々に流され、途中うちのキャンパーのちょっとした土木作業も入りましたが、今ではかつての本当に美しい渓相を取り戻しています。

それ以外の栗駒や虎毛の沢も、人が何もしなかったことによって(しようとしてもできない地形)、地震により険しくなった表情が、自然の侵食、運搬、堆積によって整えられ、崩落した斜面には森が生まれ始め、今ではどれも、子供も楽しめる、美しく、気高く、優しい沢となっています。

人が手を加えた、川原小屋沢の湯の倉温泉周辺だけ、キャンパーたちには見せたくない悲惨な光景が今なお続き、その下流は工事の土砂により、平凡な沢歩きとなってしまいました。この工事が完成したとしても、この沢の湯の倉より下流で、子供たちが心踊らせることはないでしょう。

イエローストーンでは、かつて、エルク(大型の鹿)やバイソンなどの観光的に目玉となる野生動物が保護され、それらの捕食者であり、家畜などにも害を与えるオオカミは害獣として駆除され、1923年にイエローストのオオカミは絶滅しました。これにより、シカによる食害で森はやせ、イエローストーン川はしばしば氾濫し、森や川を住処とする野生動物が徐々に減っていきました。人は、なんとか自然を取り戻そうと努力を重ねますが、シカを駆除できない限り、努力も水の泡です。

1995年に、イエローストーン国立公園は、原生自然を取り戻そうと、同じロッキー山系にあるカナダのアルバータ州から、同じ遺伝子を持つと考えられるオオカミ14頭を、園内に放ちました。これにより、鹿の頭数は減り、天敵の現れた鹿が移動を行うことにより、食圧が分散され、森が再生を開始しました。またオオカミの存在によりコヨーテの頭数が制限されたことにより、ネズミ類が数を戻し、また、森により治水ができた川には、マス類が増え、これらを狙う大型の猛禽類や、ビーバーなど豊かな森と川が必要な野生動物も戻ってきました。

人が70年かけてできなかったこと、オオカミが存在したときの元の自然はたった20年でやってのけるのです。

花山にしろ、イエローストーンにしろ(スケール違いすぎっ)、自然は驚異的な治癒力を持っています。人間が自然の管理や保護のために開発してきたテクノロジーは、ほぼ無効化され、むしろ自然の健康状態を悪化させています。

原生自然と人間

そう考えると、我々は、現状の自然をリスペクトし、何も手を加えずに、見守るしかないのでしょうか?まさに、LNTですね。もしくは、自然の再生力の範囲で、恵みをいただく、里山の生活にもその答えはあるかもしれませんね。

人は残念ながら生態系の一部にはなれません。人間以外の生物は、それぞれで完全なるバランスを取るように仕組まれているのですが、人間だけがその仲間に入れません。

世界人口は、とある分析では、2050年(あと30年後!)の100億(現在70億)がピークで、その後減少に転じると言われています。先進国を見ていると実際そういった人口曲線なので、納得できますよね。この先も人間は、生態系に加わることができないので、これまで人間中心的に乱用してきた自然を、野生に返し始める時が来るのかもしれません。実際に日本ではすでにそういう場所がたくさんあります。

自然の治癒力を信じるのであれば、そういった場所は、いずれはまた原生自然に還っていくのでしょう。原生自然が開発から取り残された地域ではなく、人間が他の生態系から浮いた存在となり、原生自然化から逃れた都市のみに生活するのを許される存在になるのかもしれません。

テクノロジーに意識はないので、問題は、それを開発し、使う人間の意識です。また、テクノロジーを活用するためには、膨大な燃料を必要とするので、それを理解するのも人間の想像力です。YouTubeで気候変動を訴える人は、動画制作、配信、受信にどれほど膨大な電力が必要となるか理解すべきです。そしてこのブログ配信にも電力がかかっていることを。

いかに燃料を使わずに、影響の少ない技術を開発し、人間がそれを選択するといった新たな文明観が必要です。

この本の序論で、「原生自然とは何かではなく、人が何を原生自然とするか」とうテーゼがありました。生命中心主義の究極は、人間が生態系の一部になることなので、人間がそれを受け入れることはないでしょうし、現実的に不可能です。ただ、原生自然の程度や、そこでの気づきの差はあれ、自然の中では、人間中心主義の限界や不毛さを感じることはたくさんあります。

強いて、この難題に現段階で答えを出すならば、人間中心主義が破綻する場所が原生自然なのかもしれません。仮に人間中心主義と生命中心主義が一次元であれば、生態系の一部になれないまでも、破綻した人間中心主義を修正するためには、生命中心主義へのシフトを余儀なくされます。

そのシフトには、単に自然環境との関係だけでなく、社会のとの関係や、自己内の整合性のシフトも必要となります。そのシフトを支援するのがウィルダネス教育であるし、そのシフトのチャンスを与えてくるの場がウィルダネスなのでしょう。

参考

原生自然とアメリカ人の精神(ミネルヴァ書房)

https://www.minervashobo.co.jp/book/b209187.html

野外教育の概念について詳しく知りたい方は、アウトドアリーダー・デジタルハンドブックを参考にしてください。

ご興味のある方はぜひ無料のメルマガにご登録ください。

本格的に野外指導を勉強し、指導者を目指したい方は、Wilderness Education Association Japanのサイトをご覧ください。

backcountry classroom Incが提供するオンラインサロン「Be Outdoor Professional」では、みなさんの野外の実践、指導者養成、研究に関するお悩みを解決します。また、日本全国の野外指導者と情報を共有し、プロフェッショナルなネットワークづくりをお手伝いします。1ヶ月間お試し無料ですので、ぜひサイトを訪ねて見てください。