AEEアジア参加第2報は、CASについてです。今回参加の目的の一つは、3月にコースを受託した中国のアウトドアプロバイダーIndierのマネジャーのテリーと打ち合わせをすることです。テリーとは、WEAを通じて、2018年ぐらいからお付き合いがあり、WEAJカンファレンスや、アメリカの国際カンファレンスを通じて友好を深めてまいりました。会社としても、彼女のクライエントのコースを日本で行ったり、中国で彼女のスタッフのトレーニングをしたりと、良いパートナーシップを続けさせてもらっています。彼女の部下であるアンドリューは、俺との出会いから、オクラホマシティ大学でPh.D.をとり、今やWEAの会長に。WEAのトーチは国境を越えまくってつながっております。

さて、本題のCASですが、Indierの主なクライエントは中国国内のインターナショナルスクールで、CASプログラムとして販売しているとのことでした。みなさん、CASって知ってましたか?俺は初めて聞いて、彼女との会話が噛み合わず、3月のプログラムデザインに暗雲が立ち込めました。ところが今回のAEEにはCASの第一人者と言われているCathryn Kayeさんスピーカーとして参加しており、今回の2日間は彼女からCASを学ぶためのカンファレンスとなりました。

以下、自分で調べた内容も含め、今後日本の野外指導者にも大切な体験学習のフレームワークになるかもしれないCASについて解説します。

CASとは

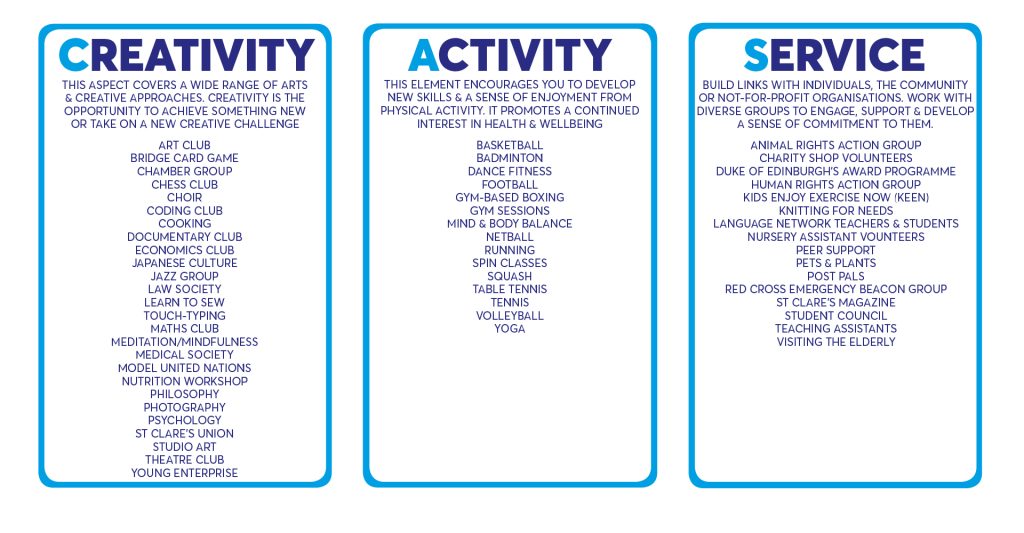

CASとは、Creative(創造)、Activity(活動)、Service(奉仕)を合わせた言葉で、国際バカロデア(IB)と呼ばれる、国際的な教育プログラムの認証システムの中核となる教育の枠組みとなる概念です。通常各国で行われる学校認定ですが、特にインターナショナルスクールなどは、国の認定ではなく、IBの認定を受けているそうです。日本でも主にインターナショナルスクールをはじめこの認証を受けているようです(国内IB認定校)。中には幼少研にきている参加者の学校もあり、ディレクターとして、親としてこんなことも知らずにすみませんでしたって感じです。Indierのマーケットである中国のインターナショナルスクールも、例外なくこのIB校であるとのことです。

では肝心のCASですが、Creative(創造)には、幅広い文化的活動が踏まれており、Activitiy(活動)には、スポーツなどの健康的なライフスタイルのための身体的活動、Service(奉仕)には、生徒と社会をつなげる無償の自発的な活動が含まれています。幼児教育、初等教育、中等教育ごとにそれぞれ時間数や期間などが定められており、生徒はポートフォリで学習記録をつけ、これが修了要件となるということです。ざっくりと。

野外とのつながりは、野外教育が、CAS全ての活動と関連付けられており、IB校は特に幼児、初等教育において、活発に導入されています。またその歴史を紐解くと、イギリスのサービス、スキル、フィジカルレクリエーション、アドベンチャーを満たすことにより受賞されるエジンバラアワードが起源となってます。この賞を作ったエジンバラ侯は、クルトハーンが校長を務めるゴードンストウン校を卒業するときに与えられるモーレンバッチに着想を得て、その後ハーンらとエジンバラアワードを作ったと言われています。なるほどCASも野外も起源は一緒なのですね。なんかホッとしました。

野外へのプログラムデザイン

Creative(創造)

創造は単に、クライフを作ったり、スタンツを作ったりということではありません。それを通じたSomething Thinking NewやNew Creative Challengeが重要とのことです。WEAカリキュラムにおけるリーダーシップ、問題解決、判断力などの認知スキルの獲得は、まさにこの創造を満たする経験となります。また、ウィルダネス環境で形成される自然観なども新たな認知と言えることができるでしょう。

Activity(活動)

こちらは深く考えることなく、野外教育は身体活動にあふれています。それだけでActivityを満たすことはできますが、重要なことはCreativeやServiceとどう紐付け、単独の活動でいかにCASを満たせるかというカリキュラムデザインでしょう。CASのポートフォリオの構成はよくわかりませんが、ホリスティックアプローチという観点から、一つの活動にCAS全部の要素が入った方がいいでしょうね。

Service(奉仕)

奉仕という日本語でボランティア活動みたいな印象を受けますが、Serviceには単独でService Learningという学問体系があるように、社会課題を発見→解決策の計画→解決策の実行の学習サイクルを回すというものです。昨今、トレイス整備や、クリーンナップ活動など頻繁に行われていますが、それは単なるアクションで、サービスラーニングにはなりません。サービスラーニングではそれらは問題の発見のプロセスであり、学習はそこから始まるということです。野外では、とかく自己成長、集団成熟にゴールを置きがちですが、もう少し環境問題や環境破壊の現状に目をむけることにより、コース中にそれらを解決するところまではいきませんが、分析ぐらいまでは導入し、Service Learningとしてデザインできるように思います。

CASを受講して

CAS理解と枠組みの再構築

シンプルにクライエントの教育の枠組みであるということです。インターナショナルスクールの多くはIB認定を受けており、19世紀の覇者であるイギリスのコントロールを受けています。また、イギリスは歴史上世界の1/4の土地と人民を所有した国でもあり(カナダ、アイルランド、アフリカ各国、インド、マレーシア、シンガポール、香港、一部の中国本土、オーストラリア、ニュージーランドなど)、それらの国にはCASが導入されています。AEEアジアのウエスタンの参加者のほとんどはカナダ、オーストラリアで、まるでアメリカ主導のAEEに対応するかのように感じました(AEEアジアの正式名はAEE Asisa-Pacific Region)。IBは20世紀に覇権を奪われたアメリカに対する、イギリスの新たな覇権戦略なのかなと感じるほどでした。インターナショナルスクールの教師は、CASとWEAの起源が同じことや、WEAカリキュラムなど知るはずがないでしょう。我々はせっかく優れたカリキュラムを持っているので、CASという文脈に置き換えて説明責任を果たし、彼らに優れた野外プログラムを提供する責任があると感じました。

直接的な社会への貢献をデザイン

私は野外で人材を育成することが将来の社会への貢献であると考えてきており、これは今でも間違っているとは思っていませんが、このような間接的な貢献ではなく、サービスラーニングの枠組みで直接的な貢献ができるのではないかと気付かされました。幼少研やBCのデザインするコースは、そもそものオーダーが自己成長ですし、活動中に社会貢献、環境問題解決に関する活動を導入することがなかなか困難です。もう少しサービスのゴールを社会問題、環境問題の解決に目をむけることや、ゴールは異なっていても、遠征中に遭遇する社会問題、環境問題を参加者にとっても問題発見に機会にしてあげることはできそうです。

AEEの原点回帰

CAS自体は野外教育でもなんでもなく、単なる教育の枠組みですので、AEEと言えどもワークショップの参加者は、教師が多く、あまり野外という文脈でCASを共有できる方はいませんでした。これは、CASだけでなく、プレイベントでのメンタルヘルスや、その他のワークショップの内容も、からなずしも野外というわけではありませんでした。AEE(Association for Experiential Education)は、OB、NOLS、WEA、PAが冒険教育の学術的な発展を目指して1977年に設立したものです。その後、AEEの内容が野外以外の体験学習や、セラピーに傾倒したことにより、1984年により野外に特化した学術集団としてAssociation for Outdoor Recreation & Education(AORE)として分化しました。AEE Asisa-Pacific Region(APAC)は1998年に第1回目のカンファレンスを行ったので、すでに古き良き冒険教育、遠征教育が抜けたあとのAEEの影響を受けています。また、これはマーケットが学校なので、しかたないのかもしれませんが、参加者の多くは学校キャンプに関係する学校教員とそのプロバイダーで、いわゆるソフトアウトドア、なんちゃってアウトドア体験が中心です。今回の参加で、ありがたいことにAEE APACのコンサルティングコミティに入れてもらうことができました。イギリスでクルトハーンにより青少年教育のためにOBができ、アメリカに渡り大自然を活用したOBに発展し、指導者養成のためにNOLSが必要となり、大学公認のためにWEAが加わり、そこから野外救急もLNTも生まれました。長期の野外遠征教育をなくして、これらの技術の本質的な価値を理解することはできません。今回のAEEのコミッティ入りで、AEEの原点回帰を使命とし、アジアの自然だからできる野外教育をアジアの仲間と進めていければと改めて思いました。